Klimawandel, Überbevölkerung, Armut: Die globalen Probleme von heute und morgen lassen sich nur gemeinsam lösen. Statt zusammenzuarbeiten gehen die politischen Eliten in diesen Tagen aber vermehrt auf Konfrontationskurs. Umso wichtiger wäre es, in den Schulen Solidarität als zentrale Facette von Bildung systematisch zu fördern. Eine Ideensammlung.

Es ist in diesen Tagen schwer, beim Blick in die Online-Medien nicht dem Weltschmerz zu verfallen: Politiker aus allen Ländern, die getrieben von Trumps „America first“ zunehmend die nationalen Interessen verfolgen und so Konflikte zu Wirtschaftskriegen hochschaukeln. Schiffe, die mit Hunderten Flüchtlingen an Bord auf der Suche nach einem sicheren Hafen durchs Mittelmeer kreuzen. Bürger, die zwar über hohe Mieten stöhnen, aber Sozialwohnungen nicht vor der eigenen Haustür haben wollen. Eliten, die den Bezug zu der Lebenswirklichkeit der Menschen verlieren.

Nationale Interessen und persönlicher Egoismus scheinen derzeit die Agenda zu bestimmen. Dabei gibt es viele Probleme, die die Weltgemeinschaft nur gemeinsam lösen kann. Vor diesem Hintergrund formulierte der deutsche Philosoph Jürgen Habermas unlängst in einer Rede bei der Preisverleihung des Deutsch-Französischen Medienpreis ein Plädoyer für mehr internationale Solidarität. Dabei definierte er Solidarität so:

„Solidarität ist ein Begriff für die reziprok vertrauensvolle Beziehung zwischen Akteuren, die sich aus freien Stücken an ein gemeinsames politisches Handeln binden. Solidarität ist keine Nächstenliebe, aber erst recht keine Konditionierung zum Vorteil einer Seite. Wer sich solidarisch verhält, ist bereit, sowohl im langfristigen Eigeninteresse wie im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, kurzfristig Nachteile in Kauf zu nehmen. Reziprokes Vertrauen, in unserem Fall: Vertrauen über nationale Grenzen hinweg.“

Für Habermas ist so verstandene Solidarität unter Politikern, aber auch unter allen Bürgern, einer der Schlüssel für die Lösung der meisten (internationalen) Probleme. Wie sich derzeit zeigt, ist sie aber alles andere als selbstverständlich. Insofern Bildung ein gutes Leben in der Gesellschaft ermöglichen soll, gilt es also, Solidarität in den Schulen zu kultivieren, damit mehr Menschen Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen.

Tatsächlich fordert das Schulgesetz in NRW das auch ein. Laut Paragraph 2 ist es Teil des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schulen

„die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt [zu fördern]. Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten.“

Hehre Ziele im Schulgesetz sind eine Sache. Die Frage muss allerdings gestellt werden, inwiefern das real existierende Schulsystem diesem Anspruch auch gerecht wird. Im vom Fachunterricht dominierten Schulalltag ist eine systematische Förderung der Solidarität viel zu oft kein erkennbares Ziel. Im folgenden sollen einige Ideen skizziert werden, wie sich das verändern ließe.

Empathie als Lernziel

Eine unerlässliche Basis für Solidarität ist Empathie: Wenn wir uns in die Menschen auf der anderen Seite der Welt oder des Mittelmeeres einfühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns für ihr Wohlergehen verantwortlich fühlen, dass man sich für sie einsetzt – auch ohne einen unmittelbare Gegenleistung.

Empathie ist dabei nicht etwas, was man hat oder eben nicht. Tatsächlich lässt sich Mitgefühl mit mentalen Techniken Mitgefühl lernen und trainieren – wie ein Muskel im Sport. Nicht zuletzt deshalb empfiehlt etwa die renommierte Neurowissenschaftlerin Tania Singer, dass dies ein fester Bestandteil in den Schulen wird.

Bildungspolitiker stellen bei der Schulentwicklung aber weiter fachliches Wissen in den Mittelpunkt steht. Ein Beispiel: Durch die Rückkehr zu G9 gibt es Spielräume für Veränderungen der Stundentafel. Die Landesregierung in NRW hat aber schon angekündigt, dass dabei die Förderung der naturwissenschaftlichen und ökonomischen Bildung einen besonderen Stellenwert hat. Wer die im Schulgesetz formulierten Bildungsziele erreichen will, muss aber auch Räume schaffen, in den junge Menschen sich als Persönlichkeit weiter entwickeln können. Erwachsen werden ist aber bislang kein Lernziel.

Weniger Grenzen im Schulsystem

Empathie fällt Menschen leichter mit Menschen, die sie kennen. Wer gesamtgesellschaftliche Solidarität fördern will, muss daher sichtbare und unsichtbare Grenzen einebnen und Begegnungen ermöglichen. Untersuchungen zeigen aber immer wieder, dass im deutschen Schulsystem für den Erfolg der soziale Hintergrund eine große Rolle spielt: Statt durch Bildung Chancengleichheit herzustellen, verbreitert unser Schulsystem die Kluft zwischen den gesellschaftlichen Schichten.

Umso wichtiger wäre es, dass alle Kinder länger miteinander und voneinander lernen. So sollten Schüler*innen zum Beispiel nicht nach wenigen Schuljahren getrennt werden. Das gegliederte Schulsystem ist nicht gottgebeben, sondern ein deutscher Sonderweg. Gemeinsames Lernen an einer Schule für alle würde Begegnungen zwischen Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft ermöglichen. Die Schüler*innen könnten lernen, mit Vielfalt umzugehen und die Angst vor Unterschieden zu verlieren. Insbesondere die Inklusion gilt es zu fördern. Damit das gemeinsame Lernen aber wirklich funktioniert, müssen auch die geeigneten Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Förderung des Miteinander

Egal ob an einer Gesamtschule oder an einem Gymnasium: Das Trainingslager für Empathie, Vertrauen und Solidarität ist die Klasse. Denn eine Klasse ist ein extrem komplexes soziales Gefüge. Die Heterogenität ist ist auch in einem vermeintlich durchschnittlichen Oberstufenkurs eines Gymnasiums schon so hoch, dass sie für alle Beteiligte eine Herausforderung ist. Immer wieder kommt es zu Konflikten. Solche Streitigkeiten, Beleidigungen und Erniedrigungen können die jungen Menschen für ihr ganzes Leben prägen. Umgekehrt ist es aber eben auch möglich, dass die Kinder und Jugendlichen die Klasse als funktionierende Gemeinschaft erleben. Diese Erfahrung kann für das weitere Leben eine wichtige Grundlage für das Vertrauen in Menschen als Basis für Solidarität bilden.

Eine Klassengemeinschaft entsteht aber nicht von alleine dadurch, dass die jungen Menschen viele Stunden im gleichen Raum eingepfercht werden. Umso wichtiger ist es Raum für Gemeinschaftsbildung zu schaffen: Klassenräte, Schulfahrten und dergleichen sind zwar vorgesehen, im Vergleich zum Fachunterricht nehmen sie allerdings einen verschwindend kleinen Teil der Lernzeit ein – soziales Kompetenzen sind kein zentrales Lernziel. Lehrer*innen und Schüler*innen brauchen größere Spielräume, um sich menschlich näher zu kommen.

Spielräume für Aktivität

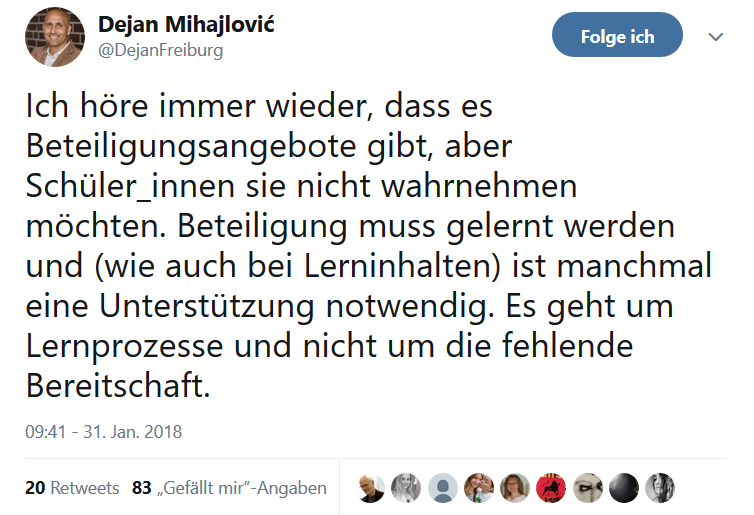

Es ist, wie oben zitiert, das Ziel des Bildungsauftrages, dass Schüler*innen ihr Leben aktiv und autonom gestalten. Doch auch Autonomie gilt es zu lernen. Insofern muss Schule Spielräume bieten, aktiv zu werden: Statt noch mehr träges Fachwissen zu vermitteln, sollten die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, sich aktiv am Schulleben zu beteiligen: Für ihre eigenen Interessen, für die Schulgemeinschaft, für die Gesellschaft.

Meine Erfahrung ist: Wer Schüler*innen Gelegenheiten und Unterstützung dabei gibt, eigene Ideen zu verwirklichen, wird oftmals positiv überrascht. Vom Engagement, von der Kreativität, von der Ausdauer.

Das bedeutet aber auch, dass Schule neu gedacht werden muss. Neben dem klassischen Fachunterricht muss es auch Zeiten, Orte und Gelegenheiten geben, in denen Schüler*innen mit Hilfe ihrer Lehrer die Welt gestalten können. Wenn sie sich hier als selbstwirksam erfahren, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dies auch in ihrem Leben nach der Schule tun werden.

Förderung von Demokratie

Die Voraussetzung für eine solidarische Welt ist Demokratie. Denn nur diese Staatsform gibt Menschen genügend Freiheit, die Gesellschaft zu gestalten und sich für andere einzusetzen.Laut dem Sozialphilosoph Oskar Negt ist Demokratie allerdings die einzige Staatsform, die gelernt werden muss.

Zwar ist die Förderung einer demokratischen Haltung laut dem Schulgesetz ebenfalls Bestandteil des Bildungsauftrages der Schulen. Aber ich hatte ja bereits beschrieben, dass die Schulen unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur bedingt in der Lage sind, Demokratie wirklich zu fördern. In diesem Zusammenhang gilt es vor allem die Schülervertretungen konsequenter zu fördern – sie fristen an vielen Schulen ein Schattendasein.

Förderung von Begegnungen

Viele Schüler*innen freuen sich auf den Beginn der Oberstufe. Ein Grund: Sie verlassen den geschlossenen Klassenverband und lernen neue Menschen kennen. Wünschenswert wäre es, schon vorab mehr Begegnungen zu schaffen – zum Beispiel durch Arbeitsgemeinschaften oder jahrgangsübergreifende Projekte.

Solche Begegnungen sollten aber nicht auf die Jahrgänge begrenzt bleiben. Als Verbindungslehrer der Schülervertretung erlebe ich, wie die Schüler*innen aller Altersgruppen zusammen arbeiten. Es ist beglückend zu sehen, wie Groß und Klein mit- und voneinander lernen. Die Schulen sollten mehr Spielräume haben jahrgangsübergreifende Projekte zu ermöglichen – hier stehen die starren Vorgaben von Lehrplänen und Stundentafeln oft im Weg.

Zudem sollten Austausche innerhalb Deutschlands und Europas systematisch gefördert werden: Derzeit hängen sie fast ausschließlich vom Engagement einzelner Lehrkräfte ab, die dafür im Normalfall nicht einmal eine Gegenleistung oder Entlastungerhalten.

Förderung von außerschulischem Lernen

Derzeit wird über die Wiedereinführung der Wehrpflicht bzw. eine Pflichtdienstes diskutiert. Ein Argument für die Einführung eins solchen Dienstes ist, dass er den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern könnte. Ein deutlich einfacher umzusetzender Weg wäre, wenn alle Schülerinnen während ihrer Schulkarriere ein pädagogisch begleitetes Sozialpraktikum machen müssten – zum Beispiel in einem Krankenhaus, einem Senioren-Heim oder einer Kindertagesstätte.

Das würde den jungen Menschen ermöglichen, Einblicke in Lebensbereiche zu erhalten, die ihnen sonst verschlossen blieben. Dabei könnten die Schüler*innen etwas lernen, was im Klassenraum nicht zu vermitteln ist: dass es Freude bereitet, Menschen zu helfen.